ホーム » アーカイブ

ある日、気がついたら英語がわかるようになっていた!

そんな楽で安易な展開を願うあなたに、とっておきの英語マスター方法をお教えします。まあ、英語というより、語学全体に応用できる方法なのですが...

用意するのは、DVDレコーダー(テープをいちいち巻き戻すのが苦にならない方は、ビデオでもOKです)と、風呂上がりなど、何回繰り返し同じ番組を見ても家族や周囲の人にいやがられないスペース。

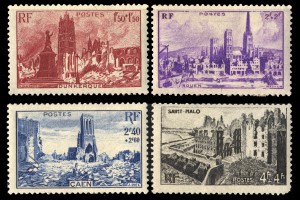

ジャマイカ 1932年発行

4月27日、28日に報道された「皇后様の水仙」の話題は、被災地に暮らす人々の心におおきな勇気を与えてくれたと思います。

西ベルリン 1980年発行

天皇皇后両陛下は千葉・茨城から順番に被災地を回っておられます。そして訪問先では被災者と同じ目線に立たれ、お話をされていました。

誤解の無いようお話ししますが、私は皇室崇拝主義者ではありません。

しかし、明治帝以来、日本の天皇家が好戦的であったためしがない、と理解している点で私は日本の皇室というものを見誤ってはいない、と思っています。

明治天皇も日清戦争、日露戦争、ともに反対である事をはっきりと明言されています。特に日清戦争については、欧米の帝国主義的侵略の前に、同じアジアの国が相争う事の非を説かれています。

昭和天皇も昭和10年代、軍部が勝手に独走し、どんどん戦争を拡大して行くことに深い懸念を抱かれていたようです。昭和天皇は青年のときに、欧米への視察旅行をされるなど、開明的な立場を取られていましたが、陸軍などの一部が勝手に別の虚飾を施し、結果として当時の日本人に塗炭の苦しみ味あわせました。

昭和天皇は太平洋戦争の後半、日本の敗北が見えた段階で、一日でも早い終結を望まれていたという傍証があります。

当時の日本政府が昭和天皇の意思を体し、早くに戦争を終結させていれば、広島・長崎への原爆投下はもちろん、ソ連軍による満州での日本人大量虐殺を防げたかもしれません。どころか、北方領土はもちろん、千島列島や樺太の南半分でさえ日本領土のままだったも知れないのです。

戦争末期、米国兵士の消耗を恐れた『日本人嫌いの(don't like ではなく、hate の意味の)』アメリカ合衆国大統領フランクリン・D・ルーズベルトは、ソ連首相のスターリンに働きかけます。1945年、対ドイツの無条件降伏を勝ち取った暁にはソ連軍を極東に回し、日本に宣戦布告するように。

代償を求めるスターリンに対し、ルーズベルトはソ連は千島列島・樺太を「好きにしていい」と言い放ちます。

これが1945年2月のヤルタ会談の中のヤルタ秘密協定の内容です。

『一億総玉砕(ヒトラーやゲッベルス、ヒムラーやゲーリングの末路を知った当時の日本軍部高官が、敗戦後の自分たちの運命を予感し、国民も道連れにする事で自分たちの恐怖を薄めようとした、卑劣な動機によると思われる)』のスローガンを叫びながら、先の無い戦いをずるずる続けることで、日本の軍部は広島・長崎への原爆投下、満州移民の虐殺、そして樺太・千島の喪失という大災厄を日本にもたらしました。

現在の天皇陛下・皇后様はことあるごとに「日本の平和、世界の平和」ということを口にされます。

平和への思いを強く抱きながら、日本にまったく正反対の道を進ませるために利用されてしまった事への昭和天皇のご無念が、胸にきざみ込まれているのかもしれません。

皇后様が被災地で受け取った水仙の花を、帰路手を放すこと無くお帰りになられた事は、国民に深く静かな感銘を与えたと思います。

今、国会議事堂を始め『要路』に立つ人たちには、こうした皇后様に無念の思いだけは抱かせないよう、肝に銘じていただきたいものです。

私たちが暮らす仙台市は、今回の東日本大震災の被災地のほぼ真ん中に位置しています。

そこで毎日一番多く目にするものは、『災害派遣』表示の自衛隊車両です。

装甲車両、各種トラック、各種ジープ。

【消防200年】1974年イギリス発行

被災地で暮らしていて感じる悲しみのひとつ。それは余震のたび、街が少しずつ壊れて行く事です。

3月11日の震災の後、当然の事ながら被災地ではどこも、再び立ち上がるための様々な作業が始まりました。店舗も少しずつではあっても片付けが進み、営業再開直後は店舗の前にワゴンを並べて商売していた店も、本格的な営業を再会するところが増えて来ました。

何より、JR在来各線の復旧・運行再開は、孤立した地区が近隣とつながる事の安堵感を与えてくれました。

何より、JR在来各線の復旧・運行再開は、孤立した地区が近隣とつながる事の安堵感を与えてくれました。

そこへ今度は4月7日の大地震です。

仙台市の中ではこの地震で数多くの建物、店舗が本格的に破壊されてしまいました。

道路も大きく陥没したり、地割れができたり。

徐々に回復していたライフライン、電気や水、特にガスの復旧には大きくブレーキがかかり、せっかく再開できたのに、再び不通になった地域が続出。

JR東日本の在来線は再びストップ、新幹線の再開見通しもずれ込んでしまったのです。

それでも4月にはJR新幹線を含む様々なライフラインが復活し、全国から仙台に集合していた「都市ガス開栓隊」の解散式が行われたりしました。

けれども、道路のひび割れは増え続けているのです。

私は震災以来、一時ガソリンが街から消えかかったこともあり、悪天候の日は車で通勤しますが、それ以外は自転車で片道7キロの通勤をしています。途中、仙台市東郊を流れる大きくもない川の両岸に作られた自転車専用道路を走ります。

この道の地割れが余震が起きる度、毎日増えているのです。

今回の地震で東日本が地盤沈下してしまった事はすでに伝えられている通りですが、仙台市内はこのため、市内各所の橋と道路の間に大小の段差ができています。幹線道路と言えど例外ではなく、油断してスピードを出すと車が大きくバウンドしてしまうほどです。仙台市の幹線道路のひとつ、国道4号線も段差の応急修理が終わったと思ったら、震度4の余震が起きたときには、今度は縦に10メートル程の亀裂が入ってしまいました。

こうした亀裂が大小あちこちで増え続け、

「何だかどんどんこわれて行くなァ…」

と、少し悲しくなって来ます。

昨日もそんな事を考えながら、自転車のペダルをこいでいたら、目の前をサッと何かが飛び過ぎていきました。

目で追いかけると、ツバメが一羽、颯爽と空に舞い上がっていきます。

「ツバメ、もういつの間にか春、か…」

被災地の悲しみのひとつ、それは季節の移り変わりが感じにくくなっている事。

やっと女川に住む友人のもとを尋ねることができました。

仏切手帳

当日、本人は今避難している場所からずっと海に近い、埠頭から350メートルの場所にある事務所で仕事をし、中学生の男の子1人、小学生の男の子2人はそれぞれ学校に、奥さんは「浜の方へ」買い物に行っていました。ご両親は今いるご自宅に。

午後2時48分、友人は恐ろしい揺れが収まると、事務所を飛び出しました。とりあえずまず、小学生2人を引き取りに小学校に向かいます。校門を入ると、子供たちが校庭の真ん中にかたまって避難しているのが見えました。

友人のパニックは、その中に自分の子が2人ともいなかった瞬間から始まったのです。

あわてて小学校を飛び出し、通学路をたどります。通学路は町中を迂回する山の斜面にありますが、2人とも見つかりません。「もしや?!」と思い、ご両親のお宅を確かめると三男の息子さんが避難していました。町の中学校は高台にあるため、長男が学校から出ていない事を祈りつつ、次男の姿を求め再び通学路の斜面に向かいました。そして、3時15分、町に津波がやって来たのです。

たちまちに町内には真っ黒な水があふれ、凄まじい勢いで町をのみ込んで行きます。

その時、買い物中だった奥さんは埠頭から250メートルほど、町の指定避難所だった少し小高い場所にある町立女川病院に避難しました。病院の駐車場には避難して来た車でいっぱいなり、ほとんどの人が車に乗ったまま不安そうにしています。病院の入り口には車椅子に乗った数人の高齢者が、これも不安そうに外を見ていました。

奥さんはとりあえず病院1階の待合室に入り、子供たちの身を案じていました。

その時、真っ黒な水が病院の玄関から突入して来たのです。

たちまちに病院の一階全部が水につかり、水かさはどんどん増して来ます。奥さんはなす術も無いまま、どんどん天井の方へ押し上げられて行きました。

そして、水かさは天井までの高さ残すところあと30センチで止まったそうです。

徐々に水が引いて行き、再び床に足が着いた時は立っているのがやっとでした。

視線をあげると、病院の入り口付近にいたはずの車椅子の高齢者も、駐車場の車も、何もかもが流されてなくなっていました。

津波はご両親の自宅までやって来ました。まさにそこが津波の末端だったのです。

一番近い埠頭から1,100メートル前後、なだらかな坂を上って来たところにご両親の家があります。

津波は周囲の家を破壊しながらその敷地まで入り込み、床下を水浸しにし、そこで止まりました。

数メートル少し下がった隣家、南側と東側のお宅は全壊しました。

生きた心地もしなかったでしょうが、それ以上に衝撃であったのは、津波が来るすぐ前に飛び出して行った息子さんの生死については、『絶望的』と思わざるを得なかった事でした。

たった一人残った孫を抱きしめ、廃墟となった窓の外を呆然と眺め続けたと言います。

そして、再会。

まず友人が車を運転して帰って来ました。

ずぶぬれの奥さんは徒歩で。

生死不明の次男は数人で帰宅途中のところを、車で通りかかった近所の人に全員保護されており、その人に送られて。

中学生の長男は津波の被害を免れた学校から、歩いて帰って来ました。

長い一日が終わろうとする夕刻、それぞれの生死をかけた戦いから解放され、再び家族7人がそろいました。

外では雪が降り出していました。

社会に出てからというもの、自分がプロ野球ファンだなどとは一度も思ったことの無いワタシ。

私が曲がりなりにも野球に興味を持ったのは小学校高学年の頃で、当時の読売ジャイアンツというのは

監督が川上哲治、ファースト王貞治、セカンド土井。ショート黒江、サード長嶋茂雄、レフト柴田、センター高田、ライト末次、ピッチャーは堀内、または金田正一

という、今やコーチや監督すら引退している方々が現役の頃。

中学以降は部活で野球とは全く関係のないスポーツをしたこともあって、以来、興味というほどの興味は持ちませんでした。

現在のジャイアンツについては監督が原辰徳、選手は慶応大学出身の高橋由伸、それに日本ハムから移籍した小笠原、他にバッティングのうまい阿部という選手がいる、程度の知識しかありません。

だから震災後、プロ野球の再開が近づいて、楽天野球団の選手たちが、「自分たちが頑張ることで、被災地のファンを勇気づけたい」等々の話をしているのを見たり聞いたりしても、今ひとつピンと来るものがありませんでした。

仙台で暮らしているので、地元のニュースで楽天野球団がたびたび取り上げられます。そのせいで楽天の選手については他の球団のそれよりは、自然に詳しくなります。

でも、積極的に誰か選手を応援しているというほどではありません。

ところが、4月16日、甲子園での対オリックス戦で田中将大投手が勝利の雄叫びをあげた瞬間、見ていた自分は正直感動しました。最後の打者を打ち取って、田中選手がガッツポーズをとった瞬間には、からだがシビレました。

いま、楽天の選手たちは遠征する先々で、試合前に球場の前に並んで被災地への寄付を呼びかけているようです。

「ああ、彼らもがんばっているんだなぁ。」

と、正直思います。仕事として野球をする他に、

こうなれば義援金・寄付金の募集は、あらゆる人が、あらゆる場で、長い間続けていく必要があると思います。

ただ、いつまでも好意にぶら下がってばかりでもいけません。

歪んだ『権利意識』、『我々は被災者なんだから、コレぐらいの事はしてもらって当然』という考え方だけはしないようにしなければなりません。

楽天の田中投手だって、相手チームに『勝たせてもらった』訳ではないでしょう?!

トレーニングを重ね、練習をし、そして最後は自分の力で勝負を挑んで勝ったのです。

その努力と立ち向かっていった勇気を正しく理解する。

それが『勇気をもらう』ということなのではありませんか?

4月22日金曜日、写真雑誌FRIDAYの『緊急増刊号』を見ました。

私も50歳を過ぎ、同年代の方がよくおっしゃるのは「とにかく涙もろくなる」という事ですが、この写真集を見ていると年のせいなのかどうか......

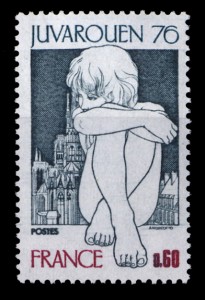

数限りない被災写真の中でも、救助された大型ヘリコプターの窓に顔を押しつけ不安そうに外を見ている幼い子供、リュックサックを背負ってがれきの中に立ち尽くす少年の写真を見るとたまらない気持ちになります。

フランス子供 フランス1976年発行

健康に関してですが

「現在のその人の体は、その人の10年前の食生活が作っている。」

という言葉があります。

「現在のその国の社会は、その国の10年前の子供たちが作っている。」

という事は言えないでしょうか。

私たちは子供のとき、知らない大人の人に親切にされ、幸せな気持ちになった事があるはずです。

私たちは子供のとき、大人の心ない行為に傷ついた事があるはずです。

私たちには大人の理不尽な振る舞いに「なぜ?!」と、強烈な疑問を持った少年少女時代があったはずです。

私たちには困難を乗り越え、何ごとかを成し遂げた大人に「自分もそうなりたい」と、強いあこがれを持った少年少女時代があったはずです。

それらの思いが組み合わさり、今の自分の日本という国に対する、日本の社会に対する態度、考え方が形作られているはずなのです。

一口に被災地と言っても、我が家のように家も家族も誰一人欠けること無く大地震を乗り切った家庭もあれば、家屋・家族・親類知人友人を数多く失ってしまった子供たちもいます。彼らは普段にもまして傷つきやすくなっており、中にはすでに心に大きな傷を負ってしまっている子供たちもいます。

私たち大人のちょっとした心ない振る舞いが、彼らを打ちのめしてしまうかもしれません。

興味本位で廃墟となった街を『見学』に来て記念撮影する、そこにゴミを捨てて帰る......

そんな人間が被災地を横行していることが地元紙で報じられました。

大切な人が逝ってしまった地でそんな人間を見かけたら、子供たちはどう思うでしようか?

さらには避難を強いられて、見知らぬ土地に連れて来られたあげく、線量計を突きつけられたり、「放射能がうつる!」と言われた子供たち。

彼らが社会を理不尽なものと思い、憎むようになったとき、彼らを責められますか?

健全な精神を持った人間が集まれば、やがて幸福な社会を作ることができる。

10年後、20年後、私たちが幸福な社会の住人でいるためには、何より子供たちを守り、彼らの成長を見守る必要があると思います。

福島第一原発の現場で作業を続ける方々を見守り、そして彼らのために声をあげましょう

昨日も福島第一原発で作業を続けておられる方々について書きました。

みなさんは臥薪嘗胆と(がしんしょうたん)いう言葉をご存知だと思います。

念のため、wikipediaからその項を引用します。

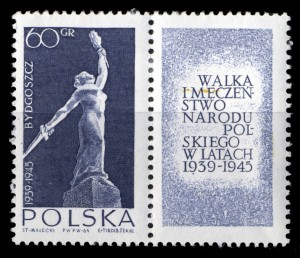

ニケの像 ポーランド1964年発行 福島第一原発の現場で闘う人々はこの像のように崇高である

この中で呉王夫差は自らの意思で薪(まき)の上に寝る訳ですが、福島第一原発の作業員の人たちは望んでもいないのに薪の上に寝せられているようなものです。写真雑誌Fridayの緊急増刊号ではその様子が生々しく伝えられ、「別の火力発電所に行く」と家族に嘘を言って現場に来られた方もいらっしゃることが書かれていました。別の報道はこの作業員の方々の中には今回の震災の被害者の方も含まれ、家を失ったり、家族を失ったりしていながら、この過酷な現場で働いておられる方が何人もいらっしゃると伝えています。

海外のメディアがこの方々を「犠牲的(献身的)奉仕者」と呼んで、その勇気を称えて以来、私はなぜ国や東電がこの方々のために最大限の配慮をしないのか、理解に苦しんできました。

震災後一ヶ月半も経つのに、食べるものは相変わらずレトルト、インスタント。石巻や大船渡にはやって来る有名人などによる『炊き出し』も、ここには決してやって来ません。

簡易ベッドぐらい運び込めそうなものなのに、伝えられるように床の上にごろ寝させられているのがFridayの写真からも解ります。

しかも、被爆量の上限を250ミリシーベルトまで引き上げられた上、東電がきちんと被爆量の管理をしていない疑惑まで浮上して来ました。

この方々も私たちの多くと同じように、命令され、指示されてこの場にいるのです。

にも関わらず、現場の方は取材に対しこう語っています。

「私たちにできることなのだから、私たちがやる。」と......

福島第一原発の事故とその後の対応、引き起こされた放射能汚染により、日本は戦後65年にわたって積み上げて来た信用に傷が付きました。今後の東日本の復興においても、今後さらに福島第一原発による汚染が拡大した場合には災害地の復興と日本経済の立ち直りが著しく遅くなる、とも予想されています。

今の日本は将来の命運を、福島第一原発の現場で懸命に闘う作業員の方々に負っている、いや負うしか無いのです。

今日も、今この瞬間も、作業員の方々が危険と向かい合いながら懸命の努力をしている事から、私たちは目をそらさないようにしましょう。

そして国や東電がこの方々のために最大限の配慮をするよう、私たちはあらゆる場で声をあげて行くべきなのではないでしょうか?!

私たち日本人にそれができるかどうか、世界は見ていると思うのです。

我が家では震災後3日程で電気が回復し、テレビが見れるようになり、さらに数日後インターネットを通してアメリカABC・NBCの報道番組を見れるようになりました。そして福島第一原発の事故の詳細が解るようになったのです。

それ以来ずっと、心に引っかかっていた事があります。

フランスの寄付金付き切手 1945年発行

大体ゴルフなどというものは自分でコースを回るか、プロのトーナメントの観戦が面白いのであって、ちょっと上手な人の

「この前、今年のベストスコアが出たよ。」

なんて言う話は、まったくもって面白くないものです。

しかし、ベストスコアを出した方は、誰かに話したくて話したくて仕方がありません。

そこで、他人にとってはメイワクな自慢話でも

「すごいですねぇ、さすがですねぇ」

なんて言いながら、ガマンして聞いてくれる人がいると

「ああ、コイツは(自分にとっての)良きゴルフ・パートナーだ。」

なんて思って、いや、勘違いしてしまいます。

こういう「いいヤツだ」と思われる人間は、結果的に一緒にゴルフする、いわゆる「ゴルフ仲間」が知らず知らず増えて行くことになります。

でも、本人も人知れず練習を重ね、自分も「すごいですねぇ」と言ってもらえるよう努力をしているのです。

しかし何ともはや、運動センスや身体能力の点で生来恵まれてはいないため、中々結果に結びつきません。

それに最近、ゴルフをする上でさらなる重大な欠点がある事に気がついてしまいました。

それは「臆する」心です。

臆は臆病の臆。

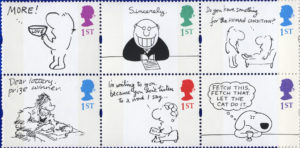

英国グリーティング