ホーム » エッセイ » 落ち込む日本の実質賃金、一層鈍る家計支出

賃金上昇により消費支出が回復して目標の2%のインフレ率達成が実現するという日銀の楽観的見通しに疑念

木原麗華 / ロイター 2018年3月9日

今年1月の家計支出は落ち込みから回復する動きを見せたものの、一般勤労者の実質賃金はこの6か月で最大幅の落ち込みを記録し、2018年に入り消費支出が勢いを失っています。

今年1月の家計支出は落ち込みから回復する動きを見せたものの、一般勤労者の実質賃金はこの6か月で最大幅の落ち込みを記録し、2018年に入り消費支出が勢いを失っています。

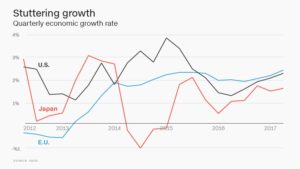

日本経済は28年ぶりに最長期間の経済成長を記録しているとはいえ、この先その勢いを失い下落傾向に転じる懸念が出てきました。

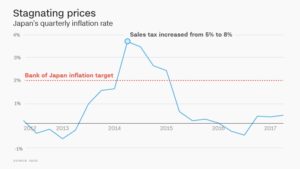

3月9日に発表された膨大な量のデータは、好調な企業業績により一般勤労者の賃金が上昇して消費支出が回復し、その結果目標としている2%のインフレ率達成が実現するという日銀の楽観的見通しに疑念を生じさせることになりました。

賃金上昇の弱さも上記のような市場の予測を裏付ける可能性があります。

市場のアナリストは、日本銀行が現在行っている大規模金融緩和策を打ち切るタイミングは、他の主要先進国と比べ大きく遅れることになるだろうと分析しています。

キャピタル・エコノミックス(Capital Economics)のエコノミスト、マルセル・ティリアン(Marcel Thieliant)氏は、

「2018年1月の基本給与の減速は、日本銀行がすぐには金融緩和政策から撤退することができない状況にあることを示唆しています。」

「企業に対し大きなコストアップ圧力をかけるためには、賃金は現状よりもはるかに速いペースで上昇しなければなりません。」

日本政府が公表したデータによれば、2018年1月の家計支出の伸びは1.9%で、昨年12月の伸びよりも0.1%減速しました。

しかし公表されたデータを詳細に検討すると、1月の支出の増加は寒さが異常に激しかったことによる値上がりにより燃料費や医療費の負担増を強いられたことによるものでした。

インフレ調整後の2018年1月の一般勤労者の賃金は前年同月比で0.9%低下し、2017年7月の1.1%の下落以来の最大の落ち込みを記録しました。

こうした結果を受け、日本政府が大企業各社に対し年一回の賃金改定のタイミングで3%以上の賃金引き上げを迫ることは確実と見られています。

その結果は2週間ほどで明らかになる予定です。

しかし企業側は価格の動向に敏感な消費者の反発を恐れて製品の販売価格等の引き上げには慎重になっており、こうしたことも日銀のインフレ率を上昇させる取り組みの妨げになっています。

2月のサービス部門の景況感は10カ月ぶりに3カ月連続で悪化し、消費者支出の脆弱性を強調することになりました。

日本政府は、1月から消費支出調査のうち家計調査データの調査方法を簡略化しましたが、これが今回の結果に影響している可能性があります。

一部のアナリストは、一般世帯の消費支出データは、限られた数の家庭サンプルから集められており、それが支出に積極的ではない高齢世帯に偏る傾向があり、小売売上高データよりも変動幅が大きく、結果的に小売部門の売上高調査より悪い数字が出やすいと指摘しました。

https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-spending/japan-real-wages-slump-overshadow-rebound-in-household-spending-idUKKCN1GK398