ホーム » エッセイ » 【 民主主義と自由主義の価値を理解できなかった日本人 】[社外社説]

選挙が終わった後、安部政権と正面から対決できる新党、それは立憲民主与党

日本の民主主義を守りたいという願いを結集させた立憲民主与党、残念なことに本格的躍進のためには準備期間が短すぎた

リベラル派陣営と左派政党の選挙協力を事実上葬り去り去った小池氏、安部首相への最高の応援

安部首相の解散総選挙の決定は党利党略目的、同時に憲法が定める政治規律にも反する

中野晃一 / ニューヨークタイムズ 2017年10月15日

9月日本の議会を解散して10月22日投票の総選挙の実施を決定したとき、安倍晋三首相は政治権力という観点から決断を行ったようです。

反対勢力の野党は混乱しており、政権の支持率は再び上昇していました。

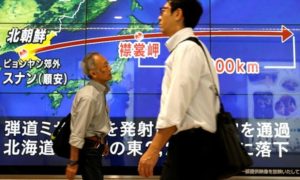

エスカレートする一方の北朝鮮の好戦的姿勢により、安部首相のタカ派的姿勢がある意味正当化されていました。

事実、この決定は安倍首相自身の政治的弱点を露呈すると同時に、日本の政治的特質の弱点をなおさら悪化させてしまうという問題をもはらんでいました。

日本の政治について、有権者の多くは政策を重視しています。

しかし現実は自民党と新たに誕生した保守系政党との2大政党制の実現に向かいつつあり、新しく誕生したリベラル派の政党は脇に追いやられようとしています。

その結果日曜日の投票の結果がどうなろうとも、有権者の考え方と現実の政治とのギャップがますます拡大する結果になるでしょう。

行政府が立法府である議会を一方的に解散できる制度に正当性があるかということについては、いくつかの異論があります。

実際憲法学者の一部は首相に議会制度を自分の意のままにする権限などは無く、今回の安部首相の決定は党利党略に基づくものであると同時に憲法が定める規律に反するものだと批判しています。

国民も同様には安部首相の決定を好意的には評価していないようです。

共同通信の調査では、60%以上の回答者が否定的な見解を持っていることを明らかにしました。

安部首相が解散を決定した背景にあるものは、自分の関係者に対し便宜を供与するため政治的影響力を行使したとされる2件のスキャンダル、そして南スーダンにおける自衛隊の活動に関する事実の隠ぺいがあったとされる件について、真相を究明しようとしていた議会の追及から身をかわそうとしていたことの他にも、さらに別の利己的な動機があったと見られています。

今年6月には一般市民の自由を犠牲にして警察の側により広い捜査権限を与える共謀罪法案を強行成立させた後、議会における通常の審議を一方的に打ち切りました。

反発した野党側は議会の4分の1の議員が要請すれば臨時で審議を行うことができるという憲法の定めに基づき、臨時の議会を召集するよう求めました。

安倍晋三首相は3カ月以上にわたりその要求を無視した挙句、法の定めでは1年後に行えばよいはずの総選挙を前倒しし、9月28日に国会が再開されるとすぐに再び議会を解散したのです。

この時点で自民党とその連立与党は衆参両院の議席の3分の2以上を独占しており、安部首相が見せた『逃げの姿勢』は、なお一層の疑惑を招くことになりました。

しかし現実には、安倍首相の議会における圧倒的多数支える基盤には陰りが見え始めています。

安部首相が率いる与党自民党は前回の総選挙で有権者全体の約4分の1の支持しか得ませんでしたが、結果的には『地滑り的勝利』を手にしました。

これはひとえに日本の小選挙区制度によるものです。

衆議院の議席の3分の2は小選挙区制度で選ばれた議員のものですが、この制度は野党勢力に対して一方的に不利であると同時に、投票者の投票意欲を削ぐ結果につながっています。

有権者は前時代の日本の過去の業績を称賛し、独特の民族主義的な調子で経済的にも軍事的にも「強力な」日本を実現させようとする安倍首相の『日本を取り戻す』というスローガンに決して支持を表明してはいません。

安部首相は2015年、日本のいわゆる平和主義に基づく憲法の精神を完全に損なうことになると見られていた集団的自衛権を合法化するための新たな安全保障法案を提案した結果、国民の大規模な抗議に直面しました。

結局安全保障慣例法案は可決されましたが、安部首相が望んでいる自衛隊の活動範囲の拡大、その他の問題も含め国論は分断されたままでした。

読売新聞が今月行った世論調査によると、安倍首相が主張する自衛隊の存在を憲法に明記するという提案に42%の回答者が反対を表明しました (支持者の割合は約35%です)。

日経新聞の調査によると、安倍政権に対する支持率は加計学園、森友学園のスキャンダルの真っ只中にあった7月下旬に26%にまで下がりましたが、10月の第2週末の時点で約37%まで回復しました。

そこで湧き上がるのが、安倍政権の政策がこれほど不人気なのに、なぜ安倍首相は権力の座に座り続けていられるのか?という疑問です。

安部首相の権力掌握の極意は、他の選択肢が存在しないということに多くを負っています。

2009年から2012年の短期間、一度は政権の座に就いた民主党は経験の無さを露呈し、結果的に無能であるとの評価を覆すことはできず、以来国民の信用を失うことになりました。

2011年の福島で発生した原子力発電所事故で新たな形で市民運動が活発化し、民主党はこうした市民団体や少数の左派政党と提携しました。

この戦略は功を奏し、2016年の参議院議員選挙で一定の成果を得ることができました。

しかしその一方では、民主党内の保守派の中で不満がくすぶるという結果にもつながりました。

民主党は市民運動の中で一定の地位を築く一方、日本の野党の永遠の課題のひとつ、強力なリーダーの不在という致命的な弱点を解消することはできませんでした。

保守派の前原誠司氏は今年9月1日に民進党の新しい党首に選出されましたが、これまでの民主党の当主か全てそうであったように、一般市民から熱い支持を得るには至りませんでした。

今年7月に行われた東京都議会選挙で安倍首相に決定的な敗北を与えた、ポピュリストでありメディア政策に精通した小池百合子東京都知事について見てみましょう。

9月に安倍首相が衆議院の解散を発表した当日、小池氏は新しい「希望の党」の結党大会を盛大に開催しました。

小池氏は直ちに前原誠司氏との間で協議し、民進党の候補者を希望の党が引き継ぐという、国民にとって意外な取引を発表しました。

その後しばらくは、小池氏は安部首相と直接対決すべく勢い込んでいるように見えました。

しかし実際に選挙が開始されると、小池氏は詳しい説明をすることなく、自分は今回の衆議院議員選挙には立候補しないことを表明しました。

この決定は安部首相に対し、新たな勝利をもたらすことになりました。

そして安倍首相はライバルになるはずだった人物から、もう一つ別の勝利を譲られることになったのです。

小池氏はそれまでに自由主義陣営と左派政党の選挙協力を、事実上葬り去っていたのです。

小池氏は「日本をリセットする」ために希望の党を創設したと主張しています。

それはご都合主義の曖昧なスローガンであり、自民党の「日本を取り戻す」を想起させるものです。

希望の党の公約は人の心をつかみやすく作られていますが、実現性については曖昧な部分が多く残っています。

原発ゼロ、電柱ゼロ、花粉症ゼロ、その他がありますが、小池氏の保守的な立場と根本的に食い違っているものもあります。

2007年の第一次安倍内閣で防衛大臣を務めた小池氏は、イデオロギー的に安部首相とほとんど変わるところはありません。

衆議院議員選挙への出馬を取り下げた理由の一つに、小池氏自身は安部首相に取って代わろうというつもりはなく、むしろ選挙後に獲得した勢力を背景に安部首相との協定を結ぶつもりがあったという事がありました。

投票日を一週間後に控え、いくつかの世論調査は衆議院の465議席中、自民党単独で約300議席を獲得するだろうとの予測を一斉に発表しました。

小池氏自身が衆議院選挙への出馬を取りやめて以来、希望の党の支持率は低迷し、小池氏自身への支持も減っています。

しかし何はともあれ、大勢は決してしまいました。

民進党はもうほとんど存在しません。

その元メンバーの大部分は希望の党の旗の下で選挙運動を行い、リベラル派議員の多くは立憲民主党の創設を決めました。

立憲民主党の主要な綱領は党名が示す通り、一連の問題について、特に憲法の改定に関して安倍首相と正面から対決することです。

その姿勢は人気を集めていますが、いかんせん準備期間が短すぎて、今回の選挙で大きく躍進することは期待できないでしょう。

日曜日に投票が行われる以前、すでにひとつの結果がすでに明らかになろうとしています。

今回の衆議院選挙結果は、日本のリベラル左派の崩壊を物語るものになるでしょう。

本当の意味でのチェック&バランス機能を持たない保守系2大政党時代が日本の中で姿を現しつつあり、国民全体の利益と現実の国政とのギャップが拡大を続けています。

+ – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – +

一回の掲載としては異例の長文になりましたが、今日をおいて掲載の機会は無いのでぜひお読みいただきたいと思います。

私自身はまだ間に合うと考えたい、そう思っています。

私はこれまで政治活動を行った経験は無いのですが、先日、普段は選挙に行かないという女性に、

「将来、君の大切な子どもたちが戦場に連れて行かれるようなことにならないよう、今回だけは選挙に行ってくれませんか?」

と頼んでみたところ、

「ほんとですね!」

と投票に行くことを快諾してもらいました。

1人が1人を誘うだけで力が倍になる、そう信じてこれからも草の根民主主義を実践して行くしかありません。