ホーム » エッセイ » 【 働く人求ム!もうキレるような仕事はさせません… 】

ひっ迫する日本の労働者市場 - それなのになぜ、労働者の賃金は上がらないのですか?

日本の労働人口に占めるパートタイマーの割合の上昇は、結果的に平均賃金を低下させることになった

日本のインフレターゲットをクリアするためには、労働者の賃金引き上げが重要な条件

エコノミスト2017年4月6日

日本では、きちんとしたユニフォームを身にまとい、礼儀正しく時間に正確な宅配業者の社員たちが全国を飛び回っています。

誰もがそう考えていただけに、そうした社員の1人が東京郊外のアパートに荷物を届けにやってきた際、荷物を受け取るべき住人がすべて不在という事態に遭遇し、キレた挙句大切なはずの荷物を投げつけたり叩きつけている映像を見せられた時は、皆一様に衝撃を受けました。

昨年の12月カメラ付き携帯電話で一部始終を撮影した映像は瞬く間に日本全国に伝わり、『荷物の怒り爆発』事件は一躍有名になりました。

騒ぎは全国規模で拡大し、日本最大の宅配業者の1社である佐川急便は顧客に向けあらためて謝罪を行いました。

しかし実は多くの日本人は、この映像の中の消耗した挙句怒りを爆発させてしまった主人公に、いたく同情していたのです。

日本国内の企業の10%以上が、一部の従業員に対し1ヵ月に100時間以上の時間外労働を度々させていることを認めました。

福井県にある原子力発電所の管理職は、2016年2月にその倍の200時間の時間外労働を余儀なくされた挙句、2ヵ月後に自殺してしまいました。

こうした問題は特に熟練したスキルを必要としないサービス産業で深刻化しています。

これまでの20年間で、インターネットを使った電子商取引が急拡大し、佐川急便のような会社が取り扱う小型貨物の数が激増しました。

昨年、そうした従業員の1人が上司の激しいいじめに遭い、自殺してしまいました。

厚生労働省が所管する独立行政法人である労働政策研究・研修機構が2015年に行った調査の中で、こうした長時間労働を強いられている労働者の中には、自分自身の能力の欠如が原因であると回答した人々がいました。

一方では、満足な結果を成し遂げるのに時間外労働は必要であると答えた、律儀な人々もいました。

しかしいずれでもない、誰もが最大の原因として挙げたのは別の2つの極めて明快な経済原則でした。

従業員不足と需要の極端な偏りです。

この2つの問題こそが、現在の日本の労働市場の状況を象徴するものなのです。

現在の安倍晋三首相が政権の座に返り咲いた2012年12月から現在まで、日本の生産年齢である15歳から64歳の人々の数は約380万人減少しました。

しかしその実、働いている人々の数は220万人増加したのです。

今やどんな職を探している人に対しても1.0人以上の求人があり、失業率は2017年2月現在で1994年以降最低となる2.8%と減少しました。

日本では今、人口減少が労働需要の上昇とぶつかりあっています。

この組合せによって本来実現されなければならないものは何でしょうか?

それは高率のインフレーションです。

供給がひっ迫している労働者はもっと高い賃金を要求していなければなりません。

高い賃金を支払わなければならなくなった企業の側は、それを商品の価格に転嫁して顧客に請求しなければなりません。

しかし、日本国内の労働者の賃金も商品の価格も、抑え込まれたままになっています。

企業側との賃金交渉において、日本の労働組合は話題になった佐川急便の男性が荷物に向かってぶつけて見せたような、攻撃姿勢は一切示しませんでした。

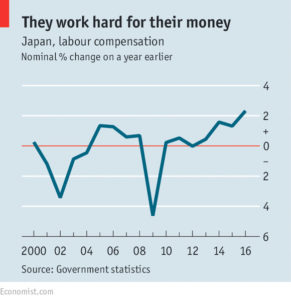

過去2年間ボーナスと時間外を除外する日本の労働者の基本給の低下こそありませんでしたが、その上昇率は2016年0.2%に留まり、日本銀行が設定したインフレ・ターゲット2%の実現の足を引っ張る要因のひとつにもなりました。

日本の労働賃金が伸び悩んでいる原因の一つに、労働者の増加があります。

2012年後半約680,000人であった日本国内の外国人労働者の数が、現在100万人以上にまで増加しているのです。

さらに重要なのは、この間女性と初老男性の就労者数が200万人以上増加したという事実です。

しかし日本の労働市場において補完的な役割を担っているこうした人々の立場は様々で、中には必要なだけの生活資金を収入として得られない人々もいます。

給与水準的にはあまり恵まれないことの多い高齢や女性の労働者の中にも、経済的機会を得ることで生活内容を改善している人々もいます。

東京のバーガーキングの外で誘導灯を振りながら車の誘導をしているアキラさん(仮名)は、そんな1人です。

73歳のアキラさんはお金を払ってジム通いをするよりは、むしろ仕事をして賃金を得る方が賢明な選択だと考えています。

70歳を越えても働き続けることによって、アキラさんは妻を連れて日光の鬼怒川温泉や草津温泉へのバス旅行を楽しむ余裕を手に入れました。

日本の労働人口に占めるパートタイマーの割合の上昇は、結果的に平均賃金を低下させることになりました。

雇用状況や労働者の平均収入などを反映した全就労者の名目雇用者報酬は昨年2.3%増加しましたが、今世紀に入り最大の上昇を記録しました。(上の表)

市場原理(要因)は、日本の労働実態の大きな動きには影響を及ぼしません。

日本銀行の調査報告によれば、日本の大企業の正社員の給与は、労働市場における人手不足にさほど影響は受けていません。

終身雇用制度によって身分を保証されている大企業の社員は、会社の業績が伸び悩んでいても解雇されることを恐れる必要はありません。

その代り業績が好調でも、特段の昇給も期待できません。

しかしこれら大企業の労働者も、これまでの物価上昇分を補う分の賃金の引き上げを求めています。

これに大企業以外の労働者の賃金も並行して上がることになれば、日本のインフレ率の上昇に多少の貢献をすることになります。

一部の企業は社員の定着率を上げ、雇用を維持するため賃金以外の特権を提供しようとしています。

これまでのように短期間に全国各地の支店から支店へと転勤を命じることを控え、一か所に定住することを認める企業も出てきました。

そして日本政府は現在、『プレミアム・フライデー』と銘打ち、毎月最後の金曜日、各企業の従業員に午後3時に業務を終了させることを奨励しています。

そして多くの組合が一週間当たりの労働時間の短縮についても交渉しています。

先月、各労働組合の連合組織である『連合』は、「繁忙」期間の時間外労働を100時間以内、通常は45時間以内とする労使協定を日本最大の経営者ロビーである経団連との間で取り交わしました。

今年度の後半、この協定内容がそのまま制度化される可能性があります。

しかし労働時間の短縮を実現するための障害は残されたままです。

オンラインで行われた調査では、東京都内の労働者で2月末に史上初の「プレミアム・フライデー」の企画に乗って、実際に仕事を終わらせることがてきたのは全体の4%に満たなかった事が明らかになりました。

法整備によって時間外労働を規制することは、実現がさらに難しい問題です。

2015年のクリスマス、当時日本最大の広告代理店である電通に勤めていた24歳の女性、高橋まつりさんがマンションの3階から飛び降りて自殺しました。

彼女は1ヵ月間に100時間以上の時間外労働を強いられていました。

しかし勤め先の電通の彼女の上司は、時間外労働の記録の改ざんを指示していました。

しかし今後どのような法規制が行なわれるにせよ、もはや過去の遺物のような労働環境が再現することは無いだろう、こう語るのは日本政府の働き方改革委員会の委員も務めたジャーナリストの白川桃子氏です。

宅配会社の一部も同じ結論に達しました。

宅配便最大手のヤマト運輸は現在従業員の時間外労働の削減に取り組んでおり、さらにこの27年間で初めて基本賃金のベースアップを行うと発表しました。

そして配達先の顧客が不在の場合には、数千個の受け取り専用ロッカーを駅などに設置する準備も進めています。

こうした対策を進めていけば、配達担当の社員が再配達に振り回され、貨物に八つ当たりするようなことも無くなるに違いありません。

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21720282-high-employment-combined-undemanding-workers-japans-labour-market?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227